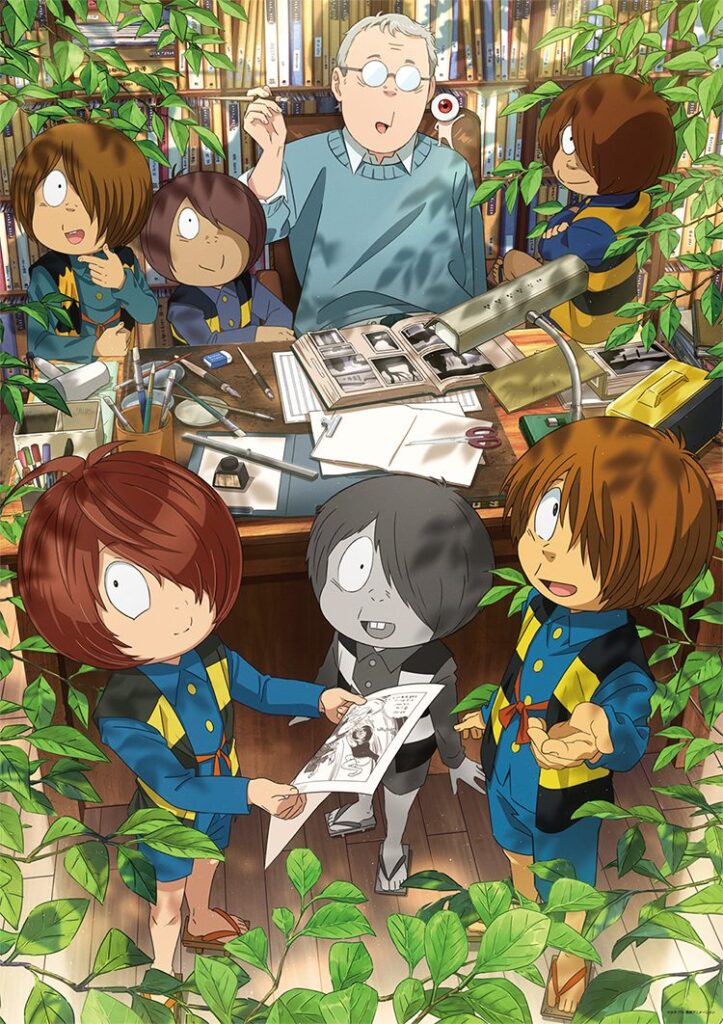

【解説】ゲゲゲの鬼太郎、待望の“7期”は2029年までに来るのかも…アニメは10年おきで制作

現在、毎週日曜朝9時から、フジテレビ系で放送されている『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』。

これまで放送された作品の中から、歴代鬼太郎の声優を務めたメンバーがセレクトした本編が流れるというこの番組。筆者は先の連休中、ぼんやりテレビを観ていたらちょうど4期のあずき洗い回が放送されており、つい最後まで観てしまった。

『ゲゲゲの鬼太郎』は言わずとしれた水木しげる先生の原作をもとにしたアニメシリーズである。私は幼少期、少年誌でまだ先生が連載していた漫画を読んで育った世代であるが、さすがにここ最近は、「鬼太郎はアニメで観るもの」という認識の人も増えたのではないだろうか。

悪い意味ではなく、それぐらいアニメの『鬼太郎』って、長く私たちに寄り添ってきたものなのだ。

『ゲゲゲの鬼太郎』はおおよそ10年周期で放送されてきた!6大シリーズを超駆け足で振り返る

『ゲゲゲの鬼太郎』のテレビアニメは、1960年代から現在に至るまで、現時点で6期分のシリーズが放送されてきた。1期『鬼太郎』は1968年放送で、まだモノクロアニメだった。次回予告が超長いことでも有名である。続いて放送される2期は1971年からスタートし、ここからフルカラーとなaった。内容は割と1期の流れをそのまま汲むため、続けて観ていると同じシリーズのように感じられる。

ただし内容的にかなり怖い話も多く、作画もおどろおどろしい回が多い。

3期は1985年からスタートし、当時バブルの絶頂期にあった日本の狂乱ぶりが劇中でもよく描かれ、時に妖怪たちが人間社会に翻弄される面も。この3期鬼太郎はちゃんちゃんこの柄がその他の鬼太郎と逆パターンになっている他、ヒーロー然としたキャラを持ち、武器として新たにオカリナを持つに至った。

4期『鬼太郎』は1996年放送開始。バブルもはじけて久しい時代ではあるものの、ますますせわしなくなる人間たちの生活や、それに付随して生じる環境破壊など負の面で妖怪が割を食う話がチラホラ。

なお、本作途中からデジタル作画に切り替わっており、作業現場は大幅に仕事が効率化されたのだとか。

そして5期は2007年から放送。非常に人気も高く、早い時間からの放送であったものの子供人気も抜群であった。ますますヒーロー性が強まった鬼太郎は、平成ライダーのような形態変化も見せるなど見どころも多く、登場する敵妖怪もやたらと強豪が目立ったが、諸般の事情にとり打ち切りのような最終回に……。

5期の続編が切望される中スタートした6期『鬼太郎』は2018年に登場。

鬼太郎は、原作時点で本来持ち合わせていた怪奇性や非情性を取り戻したかのような性格に先祖返りしたが、初期からの必殺技である指鉄砲が大幅パワーアップ。中盤に従来とは面子を一新した西洋妖怪。終盤では宿敵ぬらりひょんとの対決も描かれるなど、連続モノとしての側面が強く意識されていた。

このように、偶然にも『ゲゲゲの鬼太郎』のアニメは60年代から2010年代に至るまで、ちょうどいい具合にバラけて放送されている。大体ざっと10年周期で放送される……といったようなウンチクが、4期ぐらいからファンの間でも囁かれるようになった。

2020年代中に、7期『鬼太郎』は放送なるか?

60年代から連綿と放送され続けてきたアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』。

シリーズ最新の6期が大団円を迎えて、もう何年が経過しただろうか。気付けば今年は2025年。

冒頭で触れた『私が愛した~』も『鬼太郎』のアニメではあるので、強引に「10年おきに放送されてるから、アレも『ゲゲゲの鬼太郎』最新シリーズだ」と解釈することはできる。できるが、やはり妖怪ファンとしては、2020年代のうちに7期目がスタートしてくれると嬉しい……と思うところ。

なにせシリーズを重ねるごとに異なるアプローチで妖怪の魅力を演出してきたのが『ゲゲゲの鬼太郎』。同じ妖怪でも、作品と時代が違えば立場も変わっていくというのはやっぱり面白い。妖怪は、描き方次第でまだまだ魅力を沢山発見できるのである。

2020年代もまだ数年残されているため、妖怪ファンとしては、そろそろ7期『ゲゲゲの鬼太郎』を観たいという気になる。

今のフジテレビ代表取締役社長の清水賢治氏は、元々フジのアニメ畑で辣腕を振るっていた人物。

子供の頃に観た『ゲゲゲの鬼太郎』4期のOPクレジットで、その名を認識していたという鬼太郎ファンも多いはず。いわゆる社長の功績の一つとなったレガシー作品なだけに、どうにか7期を2029年までに放送スタートして欲しいところだ。

以下、余談だが、話は変わって、実は筆者は妖怪を目撃したことがある。

あれは今から25年ほど前のこと。当時高校生だった僕は、5月のまだ空が明るい時間帯に、友人と2人で部活帰り、川沿いの道を歩いていた。すると突然、周囲に小さな竜巻が形成され、なんとなくそっちを見ていると友人が「あ!」と声を上げた。

声の主である友人が指差しした方を見ると、草むらから小さなイタチが飛び出してきたのではないか。

つむじ風にイタチ。妖怪好きだった僕らは、咄嗟にこれをかまいたちだと直感して大騒ぎ。イタチはそのまま尻尾を巻いて遁走したが、しばらくお互いの四肢をチェックし合い、どこかに切り傷が出来ていないか確認したものである。

……もちろん、実際には竜巻が偶然発生し、そのタイミングでイタチも”こんにちは”しただけなのだろうが、こういう偶然の積み重ねが伝承にある妖怪の特徴に沿うものだと気付くのが、気持ちよい。

妖怪についての知識というのは、昔の人が残した些細で面白い情報を現代にも反映させる娯楽である。妖怪図鑑を読み漁り、『ゲゲゲの鬼太郎』を観ているだけでも、気付けば人は妖怪博士になってしまうもの。その妖怪博士になってしまった以降の人生は、たまに起きる偶然によって「あれはもしや…」と楽しむ余地に遭遇でき、これがなんだか嬉しいのだ。

購読

購読 配信

配信 RSS

RSS