「iPhone 16e」価格が10万円ギリギリ下回る理由は ターゲット層が見えてくる考察が話題

Appleは日本時間の20日深夜、新型スマートフォン「iPhone 16e」を発表。iPhone 16ラインナップの中で最もお手頃な価格帯のモデルとして話題になっているなか、99,800円という価格設定が絶妙だとして一部で注目されている。

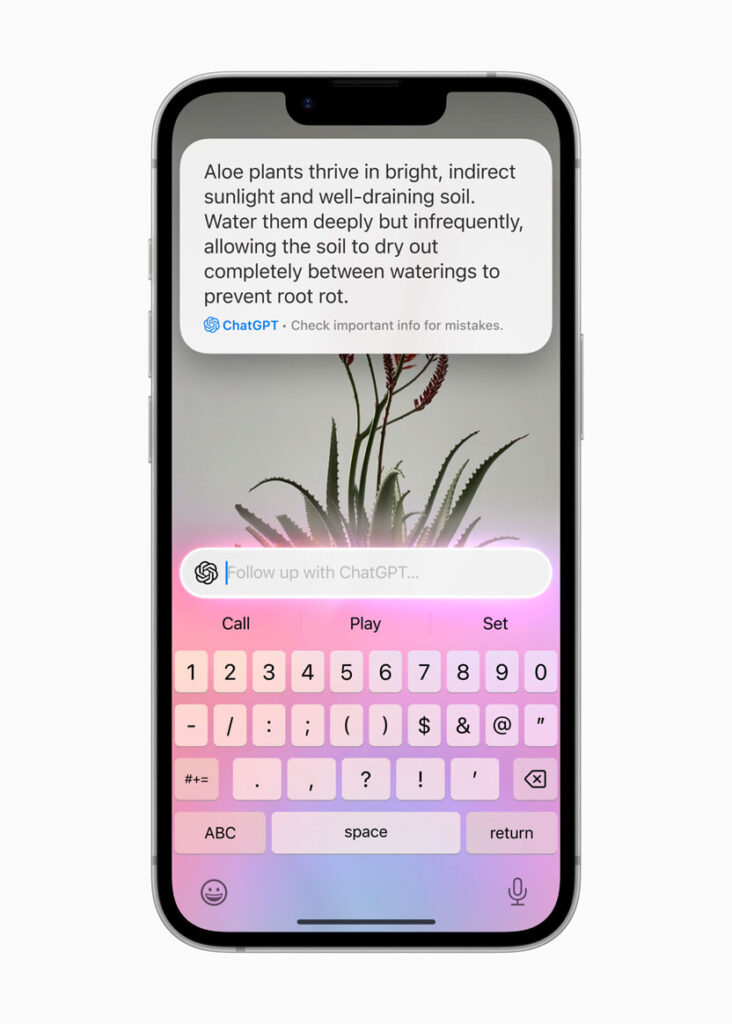

発表されたiPhone 16eは、以前より数多に予想されてきた廉価シリーズ「iPhone SE」の後継機…ではなく、機種名にもある通り現行のiPhone 16シリーズの最安モデルとして展開されている。特徴なのはアップルが推進する生成AI群「Apple Intelligence」の活用見越した「A18」チップの搭載と自社独自モデムを採用した5G対応が挙げられる。

このほか、予想されていた「SE」シリーズとの違いとしてはディスプレイが有機ELになったこと、ホームボタンが廃止され画面上部にノッチ(切り欠き)が設けられたこと…などがある。一方、上位の16シリーズとの比較では「カメラが1つ」「MagSafe非対応」など機能が制限され、コストカットが行われていた。

「法人向け」「割賦利用」見越すと有利な画価格との指摘

価格についても10万円をギリギリ下回る値段設定になっており、「SEから比べると3万円高い」「16(無印)から2万円安い」というポジションに。もちろんこの値段は599ドルという税抜北米価格を日本円に換算し、税を付した額に近しいことが大前提。しかし、日本で99,800円という価格には、経理の側面で都合の良い数字であるとの考察が話題になっていた。

経理の観点からみると、スマホの本体価格を10万円未満に設定することで、法人や個人事業主の会計上、全額を消耗品費として計上できる可能性が高くなる。原則としてスマホやパソコンを経費処理する際、資産に計上して減価償却を行う必要があるが、10万円未満の物品は「消耗品費」として処理され、購入した年度内に全額を経費として計上することができる。

青色申告の場合、特定の条件のもと30万円までは少額減価償却資産の特例が利用できるためこの限りではない。それでも法人向けに端末を売りたい場合、10万円をギリギリ超えない価格設定にすることで、規模関係なく年度内に全額を経費計上することができるため、選択肢として選ばれやすいとされている。

社用携帯や業務用端末を想定した際、カメラ性能は個人向けほど求められていないこと、iPhone SEシリーズが各キャリアの法人一括購入口で多数販売されていたことを加味すると、こうした需要を見込んでいる可能性も大いにあり得る。※上記処理は税込経理を想定

また、法規制の面でもこの価格設定は有利に働く可能性がある。たとえばスマートフォンをキャリアや後払いサービスなどで分割して購入したい場合、原則として信用情報機関の信用情報を照合するなどの契約審査が必要となる。そのため、過去に滞納歴があったり、支払可能見込額が少なかったりする消費者は高額な端末の割賦購入が難しくなる。

しかし、割賦販売法施行細則によると10万円以下の携帯電話は「少額店頭販売品」に該当するため、通常審査が簡略化されることがあり、見込額が少ない顧客にとってもより購入しやすくなる可能性がある。

もちろん価格設定は性能やスペックにより決定されるものであるが、これらの背景を加味すると、アップルが見込んでいる16eの大まかなターゲットが見えてくるのかもしれない。

購読

購読 配信

配信 RSS

RSS